La intensa labor diplomática en la sombra del papa Francisco: el deshielo entre Cuba y EE.UU. fue su mayor logro

- También se desplazó a "zonas calientes" como Sudán o Irak; y pidió la paz en Ucrania y Gaza

- DIRECTO Funeral del papa Francisco: misa en San Pedro, cortejo fúnebre en Roma y entierro

Las guerras en Ucrania, Gaza, la violencia sectaria en Irak o Sudán, la lucha contra el Estado Islámico o la represión en Venezuela y Nicaragua. Todos estos asuntos, conflictos y crisis internacionales han contado con la implicación del papa Francisco, que desempeñó en sus 12 años de pontificado una intensa labor diplomática que tuvo como principal éxito el deshielo entre Cuba y Estados Unidos.

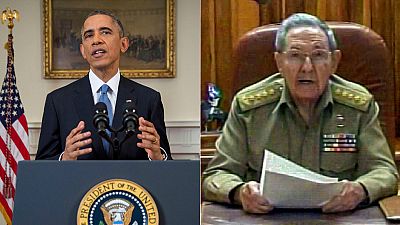

El 17 de diciembre de 2014 los entonces presidentes de ambos países, enemistados durante más de 50 años, Raúl Castro y Barak Obama, anunciaban en paralelo al mundo un canje de presos y el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El proceso culminó con la reapertura de embajadas menos de un año después e intensificó los vínculos económicos, comerciales y culturales gracias al levantamiento de sanciones estadounidenses sobre la isla, hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. La fecha del sorpresivo anuncio coincidió con el 78 cumpleaños de Francisco, en un gesto de agradecimiento por su rol como mediador en la sombra.

El proceso, bautizado como "deshielo", fue la culminación exitosa de los contactos secretos que enviados de ambos países mantuvieron durante 18 meses. Comenzaron en junio de 2013 en Ottawa (Canadá) a iniciativa de Obama, pero encallaron en marzo de 2014. EE.UU. propuso la mediación papal a través de una cadena de misivas que inició el senador demócrata Patrick Leahy, que había visitado Cuba en varias ocasiones e incluso se había reunido con Castro. El destinatario de la carta fue el cardenal cubano Jaime Ortega, arzobispo de La Habana en aquel entonces, a quien le solicita que transmita al papa el deseo de Estados Unidos de contar con su colaboración para mejorar la relación con Cuba, y pronto se produjo un primer encuentro en el Vaticano en mayo de 2014.

El papa aceptó su papel como puente —la Iglesia católica ya había mediado entre el Gobierno castrista y disidentes en el pasado— y animó a los dos mandatarios a resolver "temas humanitarios pendientes" en sendas cartas. Castro y Obama aceptaron de buen grado la petición papal y, tras un impase, en octubre de 2014 las conversaciones clandestinas se mudan al Vaticano, donde limaron los últimos detalles de los acuerdos del 17-D con varios cardenales cercanos al papa como intermediarios. Francisco supervisó la buena marcha de los lazos diplomáticos tras el anuncio del deshielo, que fue bendecido con un viaje pastoral en septiembre de 2015 a ambos a países que sirvió para sellar el proceso.

El conflicto palestino-israelí y la guerra en Gaza

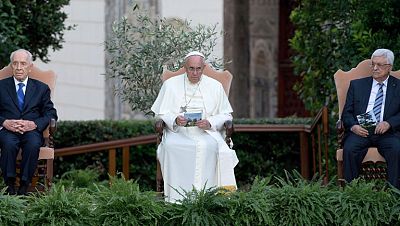

La segunda travesía fuera de Italia en su pontificado fue a Tierra Santa, en mayo de 2014. El papa visitó Jerusalén y Belén, con el eterno conflicto palestino-israelí en la agenda y el diálogo interreligioso. Además de reunirse con representantes del judaísmo, el islam y distintas confesiones cristianas, el papa invitó, desde la Plaza del Pesebre de Belén, a rezar por la paz juntos en la Santa Sede a los presidentes de Israel, Simón Peres, y Palestina, Mahmud Abás, algo que se materializó dos semanas después en los jardines vaticanos. Francisco instó a "derribar los muros de enemistad y tomar el camino del diálogo y de la paz" y deseó que ese rezo fuese "el comienzo de un camino nuevo en busca de lo que une, para superar lo que divide".

Pero el proceso de paz nunca arrancó, mientras los sucesivos gobiernos de Benjamín Netanyahu en Israel endurecían la ocupación de Cisjordania y el bloqueo de Gaza. Los episodios de violencia fueron recurrentes, especialmente desde 2021. La tensión explotó con los brutales atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desembocaron a la feroz guerra en la Franja. El papa denunció en varias ocasiones el "uso inmoral" de la fuerza, y pidió repetidamente un alto el fuego y la liberación de los rehenes de Hamás. Pero en diciembre de 2024 elevó el tono y criticó la "crueldad" de los bombardeos israelíes sobre Gaza. "Con dolor pienso en Gaza, en tanta crueldad, hasta los ametrallamientos contra niños, hasta los bombardeos de escuelas y hospitales. ¡Cuánta crueldad!", clamó.

En enero de 2025 se publicó Esperanza, su libro de memorias, donde volvió a condenar la guerra y pidió investigar si lo que estaba ocurriendo en Gaza era genocidio. "Eso también es terrorismo. La guerra que mata a civiles indefensos y desarmados, incluso a voluntarios de Cáritas que distribuyen ayuda humanitaria, que atormenta sin tregua a los civiles, que reduce al hambre a la población produce el mismo terror insensato", escribió equiparando las acciones de las tropas israelíes con el ataque terrorista de Hamás. Desde que comenzó la guerra, el papa llamó todas las noches, incluso durante su hospitalización, a Gabriel Romanell, el párroco argentino de la Iglesia de la Sagrada Familia, la única católica del enclave, donde hay refugiadas desde hace meses unas 600 personas que han perdido sus casas.

La invasión de Ucrania

Los llamados de Francisco a la paz en Gaza se unieron a los del fin de la guerra en Ucrania desde hace tres años. En su bendición urbi et orbi ("A la ciudad y al mundo"), desde la Basílica de San Pedro en Roma, el papa pidió en la Navidad de 2024 que se "silencien las armas" en Ucrania, Gaza y en todo Oriente Medio. Para una Ucrania "martirizada", Francisco pidió "tener la audacia de abrir la puerta a las negociaciones y gestos de diálogo para una paz justa y duradera".

Tres meses después, en su bendición por el domingo de Pascua, volvió a recordar estos conflictos. "No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo", afirmó desde el balcón del Vaticano. Sin embargo, sus pronunciamientos sobre la invasión rusa, que condenó repetidamente, no han estado exentos de polémica y despertaron la indignación de Ucrania en más de una ocasión. En marzo de 2024, el papa enfureció al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por pedir "izar la bandera blanca y negociar", unas palabras que fueron interpretadas en Ucrania como un llamado a la rendición y ampliamente criticadas en toda Europa.

En verano de 2023, Francisco también enfadó a los ucranianos cuando elogió el pasado imperialista ruso. "Nunca olvidéis vuestra herencia. Sois los herederos de la gran Rusia: la gran Rusia de los santos, de los gobernantes, de la gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, de ese imperio, grande, educado, de tanta cultura y de tanta humanidad. Sois herederos de la gran madre Rusia, por eso, continuad adelante". El régimen de Putin ha utilizado múltiples veces en sus discursos el legado de zares como Pedro el Grande para justificar la invasión de Ucrania.

El papa había recibido en el Vaticano unos meses antes, en mayo de 2023, a Zelenski, quien le espetó que "no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor". Desde el inicio de la invasión, Francisco pidió en varias ocasiones audiencia con Putin para ejercer como mediador, pero nunca obtuvo respuesta del Kremlin.

Crisis y represión política en Venezuela y Nicaragua

En octubre de 2016, cuando Venezuela vivía desde hacía meses una espiral de protestas violentas —e igualmente reprimidas con violencia—, el papa se implicó directamente en la búsqueda de una solución a la grave crisis política, económica y social, tras múltiples intentos fallidos de la comunidad internacional. El 24 de octubre Nicolás Maduro se reunió por sorpresa en el Vaticano con Francisco en una audiencia privada. El papa instó a Maduro a "apostar con valentía por el camino de un diálogo sincero y constructivo que alivie el sufrimiento del pueblo, en su mayoría pobres, y promueva un clima de cohesión social renovada".

Del encuentro salió el compromiso de que representantes del Gobierno chavista y la Mesa de la Unidad Democrática, una amalgama de organizaciones opositoras, se vieran las caras cuatro días después en la Isla de Margarita. "El diálogo nacional se ha iniciado”, avanzó en Caracas Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Buenos Aires y enviado especial del papa a la crisis venezolana ante la grave fractura social. Las conversaciones se fueron al traste 40 días después, cuando la oposición se levantó de la mesa de negociación "por la falta de compromiso del Gobierno de Maduro". Pero Francisco no desistió en sus intentos de que las partes retomaran el diálogo e instó repetidamente a seguir trabajando para ello a los expresidentes que actuaban entonces como facilitadores —el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Ferndández—.

Menos de dos años después, una crisis similar estalló en Nicaragua, gobernada ininterrumpidamente desde 2007 por Daniel Ortega, estrecho socio del régimen chavista. A raíz de una reforma del seguro social, el descontento popular detonó en las calles de Managua y se inició un ciclo de protestas que se prolongó tres meses y se saldó con una fuerte represión y más de 320 muertos. El papa denunció la represión y expresó entonces su dolor por los actos violentos e hizo un llamado para que "se retome el diálogo, se respete la libertad y la vida de las personas".

Esas palabras molestaron a Ortega, quien desde 2018 acusa a la Iglesia Católica de Nicaragua de ser una "mafia" que trata de promover un golpe de Estado. Sin embargo, eso no impidió que, en diciembre de 2019, el régimen de Ortega excarcelara a 91 presos políticos, entre rejas desde las protestas, lo que se logró gracias a la mediación directa del papa. Entre los liberados estaba la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y otros doce opositores, que fueron detenidos un mes antes por dar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre para exigir la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.

Violencia sectaria en Irak y Sudán del Sur

Además de su labor de mediación en la sombra, el papa se desplazó a zonas calientes del planeta con la esperanza de que su presencia sirviera de catalizador para resolver conflictos enquistados. En marzo de 2021 eligió Irak como su primer destino tras la pandemia. "Era una visita obligada", dijo. Dio la vuelta al mundo su imagen rezando entre las ruinas de la ciudad de Mosul, liberada en 2017, a pocos metros de la mezquita Al Nuri, símbolo del auge y caída de Estado Islámico.

"Es cruel que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan deshumana, con antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de personas —musulmanes, cristianos, yazidíes y otros— desalojadas por la fuerza o asesinadas", apuntó Francisco en su homilía en la plaza de Hosh al Bieaa (de las cuatro iglesias), rodeada de cuatro iglesias de diferentes denominaciones cristianas: católico siríaco, ortodoxo sirio, ortodoxo armenio y católico caldeo.

Francisco también visitó Qaraqosh, la mayor ciudad cristina de Irak recién reconstruida tras ser quemada por los yihadistas. Allí escuchó los testimonios de supervivientes de la tragedia de agosto de 2014, cuando el EI irrumpió por la fuerza y unos 150.000 cristianos pudieron escapar casi con lo puesto. Pese a la derrota del EI, el país todavía sufría violencia sectaria y atentados yihadistas, lo que obligó al país a reforzar la seguridad en todas las paradas de Francisco en su visita, cuyo objetivo fue mostrar la solidaridad con la comunidad cristiana de Irak, con cerca de 300.000 fieles, y apelar a la fraternidad entre religiones.

Con el fin de alentar el proceso de paz en Sudán del Sur, reunido con los líderes enfrentados de la nación, el papa se arrodilló y besó los pies de ambos en un encuentro en el Vaticano el 11 de abril de 2019. Se trató del presidente sursudanés, Salva Kiir Mayardit, y su opositor político de diferente confesión religiosa —actual vicepresidente, Riek Machar—, que habían aceptado someterse en Roma a un retiro de varios días para lograr un acuerdo de paz y reconciliación nacional en ese país de mayoría cristiana (70% de la población), la mitad de ellos de fe católica.

El insólito gesto invitaba a la esperanza, pero las cosas tomaron otro rumbo y Francisco se encontró un país dividido cuando aterrizó en febrero de 2023 Sudán del Sur, el país más joven del mundo —nacido en 2011— que arrastra años de violencia sectaria. “Son años de guerras y conflictos que parecen no tener fin, incluso recientemente se han verificado violentos enfrentamientos, mientras que los procesos de reconciliación y las promesas de paz permanecen incumplidas”, criticó el papa en un discurso en el palacio presidencial de Yuba, justo en una semana donde habían sido asesinadas una treintena de personas. “Vengo como peregrino de reconciliación, con el sueño de acompañarles en su camino de paz, un camino tortuoso, pero que ya no puede ser postergado”, subrayó.

Era la segunda parada de su viaje por África Central tras su paso por la República Democrática del Congo, otro país asolado por la violencia en el conflicto más longevo de África. Allí condenó "la violencia armada, las masacres, los abusos, la destrucción y la ocupación de las aldeas, el saqueo de campos y ganado", así como la "explotación sangrienta e ilegal de la riqueza de este país, y los intentos de fragmentarlo para poderlo controlar". En la región fronteriza con Ruanda, donde están las minas de coltán —imprescindible para fabricar teléfonos móviles y armas modernas— se cuentan más de 100 grupos armados, como el rebelde Movimiento 23 de Marzo.

Acercamiento a China

La Santa Sede y la República Popular China no mantienen relaciones diplomáticas desde 1951, tras el ascenso de Mao Zedong, y los católicos chinos se han dividido en la Iglesia patriótica, controlada por el Estado, y la clandestina, leal al obispo de Roma. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2018 —bajo en pontificado de Francisco— ambas partes firmaron un acuerdo histórico, renovado ya en dos ocasiones y del que se desconocen los detalles, para la elección consensuada de obispos, que Pekín siempre vio como una injerencia externa.

No obstante, la ejecución de ese pacto sufrió un traspiés en abril de 2023 cuando las autoridades chinas anunciaron el nombramiento unilateral del nuevo obispo para Shanghái, la mayor diócesis católica del país. En los últimos años se produjeron señales de un leve acercamiento. En 2014 Francisco fue el primer papa en sobrevolar el espacio aéreo chino en su viaje a Corea del Sur y envió un telegrama con sus "mejores deseos" al presidente Xi Jinping. En septiembre de 2023, a su regreso de su viaje apostólico a Mongolia —el primero de un papa a ese país—, el pontífice argentino apostó por trabajar para que "los ciudadanos chinos no piensen que la Iglesia no acepta su cultura o valores o que depende de otra potencia extranjera".