Sudán, un vacío informativo sobre una guerra sangrienta: "Hacer fotos contribuye a la memoria de mi país"

- RTVE.es entrevista a Shaima Merghani y a Ammar Yassir, dos fotoperiodistas que han retratado sus propias guerras en Sudán

- El conflicto ha provocado la muerte de 150.000 personas y deja casi 13 millones de desplazados

Una niña vestida de negro posa en el interior de una habitación con destrozos, desordenada y oscura. En esta escena, dos globos fucsias con mariposas y flores devuelven la luz a la mirada de la pequeña. Es una de las fotografías de la guerra de Sudán captadas por Shaima Merghani, doctora y fotógrafa sudanesa de 28 años que vive en Omdurmán. "Perderlo todo es muy duro. No conozco a nadie que no haya perdido a algún ser querido en estos dos años de conflicto", dice al otro lado del teléfono. Merghani nació en Arabia Saudí, pero sus padres decidieron volver a Sudán en 2018, un año antes de las movilizaciones populares que derribaron al régimen de Omar Al Bashir tras tres décadas en el poder.

La joven fotógrafa no podía evitar comparar la vida en la monarquía del Golfo con la humanidad, los colores y el bullicio en la tierra de las reinas nubias. Ya hacía fotos desde el instituto, pero fue entonces cuando se reafirmó en la necesidad de aliarse con una cámara para inmortalizar el dinamismo de sus raíces. Lo que no sabía es que en 2019 comenzaría a documentar las protestas, más tarde en 2021 el autogolpe de Estado y, desde 2023, la desesperación de una población que se ve envuelta en una cruzada civil o un duelo entre dos señores de la guerra: el líder de facto del Ejército de Sudán, Abdelfattah Al Burhan, y el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, abanderado de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El intercambio de fuego se ha cobrado la vida de al menos 150.000 personas en este país africano. "La actual guerra está siendo muy devastadora para nosotros. No importan las pérdidas materiales como un coche o una casa, sino las vidas humanas. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están enterrados? ¿Dónde están los secuestrados y los desaparecidos?", se pregunta la joven. Le preocupan especialmente la situación de la infancia sin escolarizar y los derechos de las mujeres, que están siendo pisoteados.

Fotografía de la serie aferrarse a los sueños de Shaima Merghani en la exposición 'Resistencia en la memoria: visiones de Sudán' ©Shaima Merghani

Ni ella ni su familia han huido de la guerra. "Escapamos de Omdurman en las primeras semanas tras el estallido del conflicto y fuimos a la ciudad de Bara, en el estado de Kordofán del Norte. Me quedé allí un año y logramos regresar a casa hace unos meses", explica. La violencia ha truncado las prácticas que tenía previsto realizar en el hospital nada más graduarse en la Facultad de Medicina y Cirugía y la ha empujado a documentar un conflicto que, más allá de poner en pausa su vida, ha cambiado su forma de mirar el mundo y de pensar. "Era una persona positiva, buscaba la belleza, pero ahora me cuesta encontrarla en medio de la devastación", confiesa.

“Hacer fotos es una forma de contribuir a la memoria de mi país y a conectar conmigo en un contexto tan difícil“

La memoria frente al olvido

Sus fotos han cambiado al ritmo del paisaje de Sudán. La fotografía ha sido una forma de traducir sus pensamientos, ideas, esperanzas y sueños. "Hacer fotos es una forma de contribuir a la memoria de mi país y de conectar conmigo en un contexto tan difícil", manifiesta, antes de detenerse para hacer una reflexión.

Una fotografía de la serie aferrarse a los sueños de Shaima Merghani que conforma la exposición 'Resistencia en la memoria: visiones de Sudán' ©Shaima Merghani

"No es fácil hacer fotos en medio de la guerra, pero estoy aprendiendo a documentar la humanidad y el sentido de comunidad en un contexto tan adverso. Solo quiero contar las historias humanas de la guerra", concluye. Tiene clara su misión y lo olvidado que está este conflicto. Se trata de un agujero negro informativo del que no entra ni sale información. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde el inicio del conflicto bélico, al menos siete periodistas han sido asesinados, uno ha desaparecido y otros 15 se encuentran detenidos.

“Solo quiero contar las historias humanas de la guerra“

Las fotografías de Shaima Merghani, junto con las de Ammar Yassir, Suha Barakat, Altayeb Morhal, Fakhr Aldein, Altayeb Abd Allah, Mohamed Abuagla, Al Mujtaba Ahmed y Jood Elsheikh conforman la exposición "Resistencia en la memoria: visiones de Sudán" en la Galería Sura, galería de fotografía dentro de la librería Balquís de Madrid. La muestra de este grupo de nueve profesionales de la fotografía, cuatro siguen viviendo dentro de sus fronteras, está en el marco del Festival OFF de PHotoESPAÑA. "Intenté reconstruir un poco la historia de lo que está pasando en Sudán a través de sus ojos. Hay historias más personales, historias más de introspección, otras puramente documentalistas. Es un documento de la guerra en el punto en el que estén", explica la comisaria y editora de la exposición, Edith Arance. La "no del todo bien llamada guerra civil en Sudán", matiza, ha llevado al país de continuos golpes de Estado a una "mirada cada vez más recelosa de su pueblo y ha desbloqueado la implantación de la memoria".

'Nunca encontraré un hogar'

Ammar Yassir tiene 20 años y atiende la llamada de RTVE.es desde Uganda. Con un año, sus padres decidieron emigrar a Catar, huyendo de las crisis múltiples a las que ha sido condenado un país que no conoce paz. En 2016 volvieron a su tierra y Yassir vivió el fervor de la revolución. Sin embargo, lleva dos años conteniendo el aliento al documentar las consecuencias de la guerra. Su trabajo ha sido reconocido por el galardón Ian Parry Grant de Fotoperiodismo y sus fotos sobre las historias humanas vinculadas al actual conflicto han sido publicados en diferentes medios como AFP, UNDP Sudan, DIE ZEIT, Zenith, Stereo y Autre Magazine.

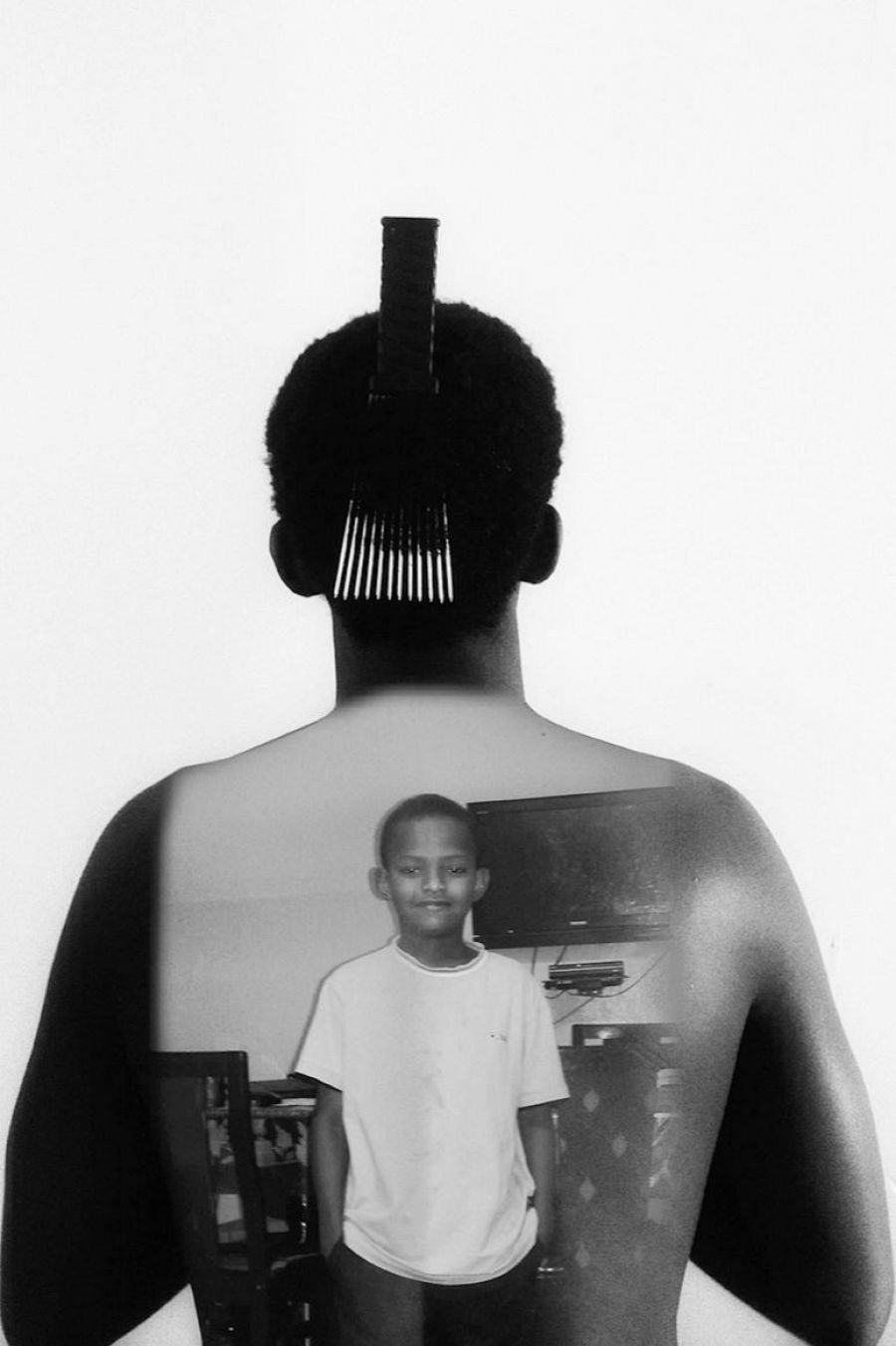

Una fotografía de la serie 'I Will Never Find Home' de Ammar Yassir en la exposición 'Resistencia en la memoria: visiones de Sudán' ©Ammar Yassir

Su serie fotográfica I Will Never Find Home (Nunca encontraré un hogar) comenzó en Um Ruwaba, la tierra en la que nacieron sus padres. "De pronto llegaron los proyectiles, las explosiones y las armas de destrucción y, un mes después de la guerra, volvimos a marcharnos a la tierra de mis abuelos", recuerda. Estuvieron allí hasta que en julio las Fuerzas de Apoyo Rápido se hicieron con el control de la localidad. "Entraron de forma pacífica, pero comenzó a haber robos, inseguridad, miedo y falta de comida", relata. Trabajó durante un tiempo en un mercado, aunque no ha dejado de hacer fotos de la guerra. Tenía una cámara, pero era menos peligroso utilizar el teléfono móvil. "He perdido a muchos familiares en este conflicto, la última ha sido mi hermana pequeña", dice.

"Documenté la vida de la gente y cómo había cambiado con los ataques. Hice una serie alrededor de sillas vacías hasta que la supervivencia se volvió insostenible y difícil. Así que, con mi familia, decidimos emigrar de nuevo", señala. Llegaron a Wad al Madani y desarrolló un proyecto con niños que habían visto su educación truncada por el intercambio de fuego. "Muchos niños estaban buscándose la vida en los mercados y se volvieron vulnerables frente a las milicias". Más tarde quiso documentar la situación diaria de las personas en el campamento de Renk, en Sudán del Sur, al que él mismo ha llegado para dejar atrás el conflicto. "Personalmente, he perdido mucho con la guerra y me he preguntado mucho sobre la definición del hogar", confiesa.

Su capacidad expresiva y el archivo fotográfico de su padre le permitieron hacer un ejercicio de memoria familiar y volver a recorrer todas las ciudades por las que ha pasado en un intento de encontrar un "hogar". Lo que llama "casa" se convierte en una obsesión que le lleva a buscar y "definir la crudeza del desplazamiento interno, la migración no elegida y la necesidad de un refugio". Y le duele afirmar que "para Sudán no hay salvación". La prensa internacional no cubre el conflicto, la comunidad internacional mira a otro lado y, mientras, las pérdidas humanas son insuperables.

El Ejército recupera Jartum o Al Jazeera

La ONU ha acusado a los dos bandos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde el pasado mes de septiembre, el Ejército sudanés ha ido ganando fuerza. "Están consiguiendo victorias frente a las Fuerzas de Apoyo Rápido, aunque hay mucha incertidumbre en cuanto a las alianzas que han permitido este cambio", analiza el doctor en Historia Contemporánea y especialista en las relaciones entre Europa y África, Dagauh Komenan.

Las FAR, recuerda el historiador, nacieron de los Yanyauid y han llevado a cabo masacres contra la población civil. La población negra y los grupos antagonistas al gobierno oficial se han unido para permitir estos cambios en los frentes de combates. "Lo que vemos en Sudán es una lucha terrible por el poder y por el control de la autoridad estatal", agrega María Ángeles Alaminos Hervás, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola Andalucía y miembro del Grupo de estudios africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Fotografía de la serie aferrarse a los sueños de Shaima Merghani que conforma la exposición 'Resistencia en la memoria: visiones de Sudán' ©Shaima Merghani

Tanto Al Burhan como Hemedti provienen del régimen anterior y ahora se disputan el control del Estado. "Esta guerra civil tiene una naturaleza muy particular, ahora parece que el Ejército oficial está logrando avances en el frente central, recuperando estados como Jartúm o Al Jazeera", apunta Alaminos Hervás. "Hay cierto fracaso de las FAR, pero esto no quiere decir que la lucha se haya acabado, el escenario que sigue siendo muy difícil", añade.

Komenan advierte del peso de actores internacionales como China y Rusia en estos bailes en el frente. Además, recuerda que los Yanyauid ya eran una fuerza de combate muy efectiva y una fuerza que ha cometido muchas violaciones de derechos humanos. De hecho, el exmandatario Omar al Bachir recibió una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por las acciones del grupo armado, que ha sido rebautizado como FAR. "El Ejército sudanés ha estado perdiendo terreno pese a usar tanques y aviones, pero ahora mismo hay un cambio en la dinámica, un refuerzo del Ejército y por esto estamos ante pequeñas victorias", analiza el historiador.

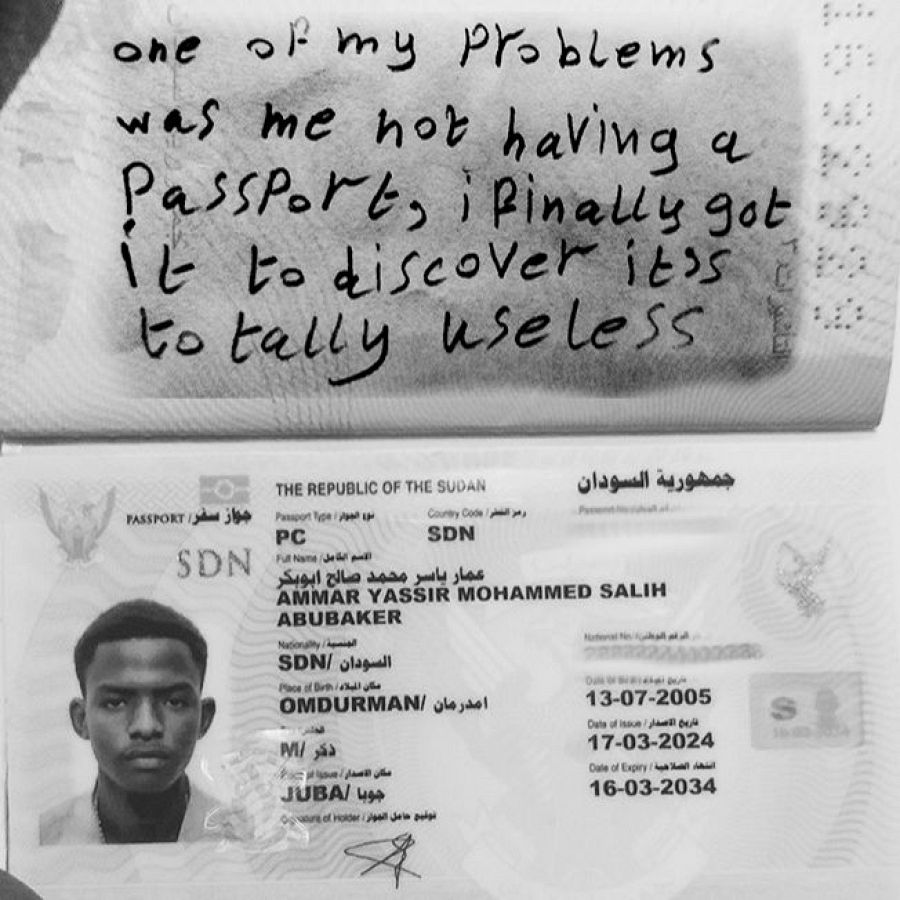

Egipto, el principal receptor de refugiados

Mientras, casi 13 millones de personas han huido de sus hogares hasta la fecha, y cerca de cuatro millones han cruzado a países vecinos como Egipto, Sudán del Sur, Chad, Libia, Etiopía, la República Centroafricana, e incluso a países más lejanos como Uganda. "La cantidad de migración voluntaria que se observa recientemente en los cruces entre Egipto y Sudán define la situación", expone Ammar, en un intento de explicar la dimensión de la crisis. La gente está huyendo porque lo ha perdido todo, pero la huida no es fácil. "Uno de mis problemas era no tener pasaporte, y ahora que lo tengo me doy cuenta de que no sirve para nada. Parece que no es suficiente para el pueblo de Sudán tener rebeliones y guerra, también se les veta la entrada a muchos países, el acceso a becas... No es tu culpa nacer donde has nacido. Las embajadas de tu país te dan la espalda", alega el fotoperiodista.

Una de las fotos de la serie 'I Will Never Find Home' de Ammar Yassir en la exposición 'Resistencia en la memoria: visiones de Sudán' ©Ammar Yassir

Esta es, en palabras del portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Egipto Jaime Giménez, "la crisis de desplazamiento más grave del mundo". "He visto a personas que llegan con un trauma muy fuerte porque han sufrido violaciones de derechos humanos, han perdido sus casas, han perdido a miembros de sus familias y no han tenido otra opción más que huir y buscar un lugar seguro", añade.

Desde ACNUR denuncian que este conflicto, que muestra escasos signos de remitir, ha causado un enorme sufrimiento: "Familias destrozadas, un futuro incierto para millones de personas y una amenaza para la estabilidad regional". Y con el aumento de los desplazamientos, las necesidades humanitarias son hoy más urgentes que nunca. "El perfil de las personas que nos encontramos es el de una persona que huye con lo puesto y viene con mucha necesidad humanitaria de agua, comida, un techo bajo el cual dormir. Una vez que llegan a un nuevo país, necesitan apoyo para obtener documentación para poder acceder a servicios públicos", explica Giménez.

Las organizaciones humanitarias también denuncian los recortes de financiación que amenazan la vida de las personas refugiadas sudanesas en Egipto. De hecho, la falta de fondos ha forzado a ACNUR a suspender el tratamiento médico vital y otro tipo de asistencia a la población refugiada en el país árabe, entre la que se encuentran muchas personas que huyeron de una guerra que aún golpea Sudán.