Adaptación desde el embarazo: así se desarrolla el cerebro de bebés ciegos

- Los ratones recién nacidos son capaces de reaccionar a estímulos táctiles y visuales durante la gestación

- La neurociencia computacional está abriendo nuevas vías de investigación sobre circuitos neuronales y enfermedades mentales

Como kilométricas autopistas o raíles conectados de las vías del tren. Así es el cerebro humano, compuesto por una red “cableada” extremadamente compleja y fascinante que marca desde el proceso de gestación hasta la forma en la que tomamos decisiones o sentimos. Este entramado neuronal figura desde hace décadas entre los mayores enigmas de la neurociencia, donde se intenta entender cómo los 80.000 millones de neuronas se generan, se conectan entre ellas o se organizan.

Trabajo conjunto: la base de las redes neuronales

Hace un siglo, Santiago Ramón y Cajal marcó un antes y un después en esta disciplina al demostrar la teoría neuronal, que confirma que las neuronas son células individuales que se comunican entre ellas por contacto, o como decía el propio científico, “por contigüidad y no por continuidad”. La clave está en la sinapsis: los axones, que son prolongaciones de las neuronas, envían los estímulos a las dendritas receptoras. Estas ramificaciones trasladan los neurotransmisores a la otra punta del cuerpo celular, donde se liberan las sustancias.

Por lo tanto, las neuronas no van por libre, sino que forman parte de un esqueleto mucho más grande, las redes o circuitos neuronales. La transmisión de la información entre redes es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, ya que gracias a la sinapsis se produce el pensamiento, la conducta o incluso la capacidad de sentir. Pero los circuitos no son estáticos, sino que evolucionan constantemente y pueden alterarse, tanto fortaleciéndose como perdiendo capacidades cognitivas. A esta capacidad del cerebro de reorganizarse la llamamos plasticidad, y supone una vía de investigación esencial para comprender mejor las dinámicas de las redes neuronales.

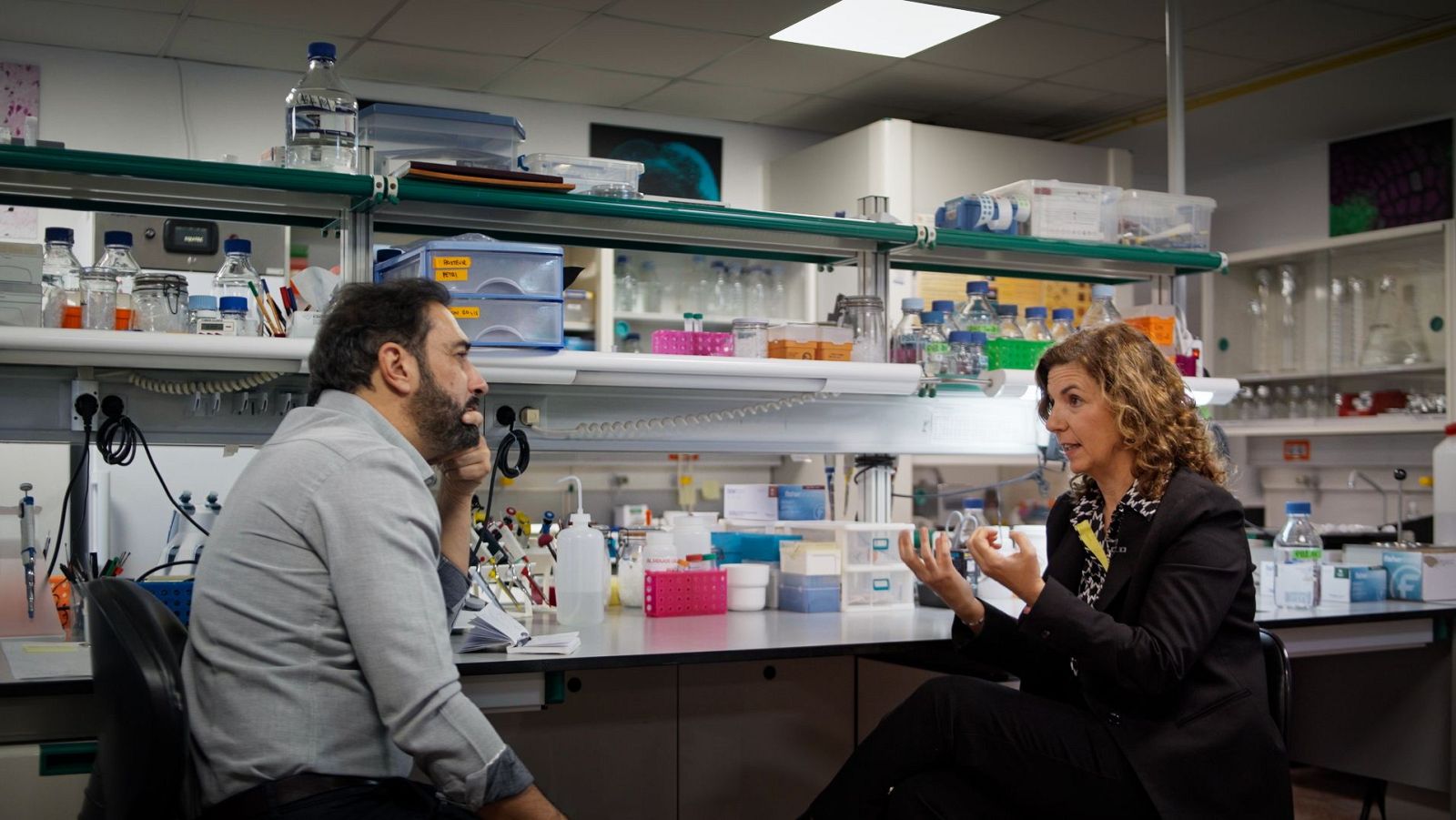

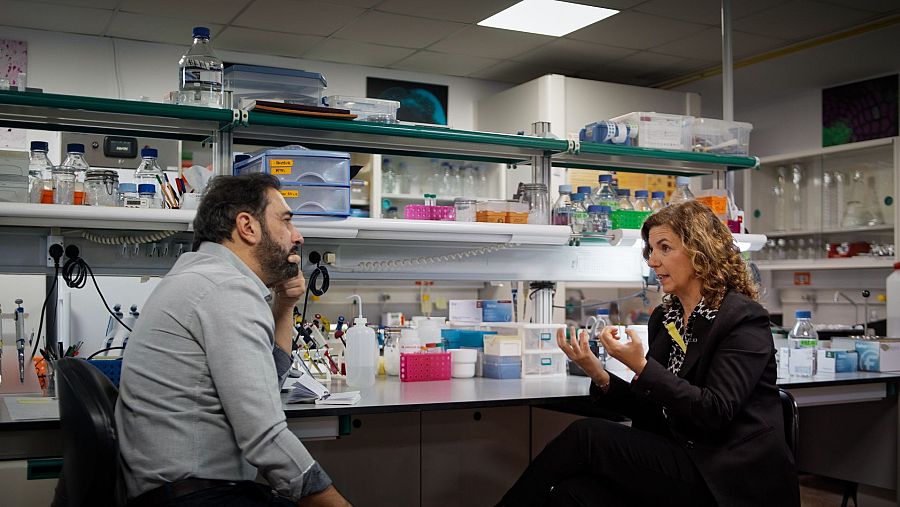

Guillermina López-Bendito y Pere Estupinyà en 'El Cazador de Cerebros'

La directora de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) y premio Jaume I de Investigación Médica, Guillermina López-Bendito, investiga cómo se forma el cerebro en la fase embrionaria a partir de estudios sobre los circuitos sensoriales, elementos indispensables de transmisión de la información exterior al cerebro.

“El cerebro necesita ensayar los circuitos para darles consolidación“

Para ello, ha medido las primeras actividades funcionales del cableado neuronal en ratones recién nacidos estimulando el carrillo, la región donde posteriormente crecerán los bigotes. Al estimularlo táctilmente, la neurocientífica y su equipo han demostrado que el sentido del tacto está activo desde el proceso de gestación, debido a la necesidad del cerebro de “ensayar ese circuito para darle consolidación”.

Las conexiones sensoriales, entremezcladas hasta el nacimiento

Lo más interesante es que no solo se activa la zona vinculada a este sentido, sino que también responde la región visual. Es un hallazgo fascinante porque significa que, por una parte, existe una respuesta aunque el circuito sensorial no esté desarrollado por completo y, por otra, que las áreas de procesamiento están entremezcladas. Como apunta la investigadora del mismo grupo, Teresa Guillamón Vivancos, “los sistemas neuronales no están definidos desde el principio, sino que funcionan como un todo, necesitan la llegada de la información de la retina para reclamar ese territorio como visual”. Por lo tanto, las redes se van construyendo a medida que el ratón se desarrolla, pero no es hasta después del nacimiento, que se da por acabada la asignación de los sentidos a unos circuitos determinados.

Aunque pueda parecer una estrategia complicada por la cantidad de energía que requiere entremezclar tantas conexiones para después separarlas, en realidad es un mecanismo extremadamente útil para contrarrestar posibles errores o cambios porque, al estar conectado, el cerebro tiene más facilidad para organizarse. De hecho, esta habilidad es fundamental para explicar qué ocurre cuando se pierde un órgano sensorial como la vista. Hasta hace relativamente poco, en la neurociencia se daba por sentado que, cuando una persona es ciega de nacimiento, se potencian otros sentidos, como el tacto o el oído.

La lógica inicial diría que, ante la ausencia de la capacidad visual, el sobreúso de otra habilidad como mecanismo de compensación es una consecuencia adaptativa del cerebro que surge después de nacer. Sin embargo, el equipo de López-Bendito ha descubierto que el cerebro, durante su desarrollo prenatal, ya identifica esa falta sensorial, y las conexiones que iban destinadas a procesar las señales visuales son aprovechadas por otros sentidos.

Regenerar neuronas para recuperar sentidos

La pérdida de los órganos sensoriales supone la muerte de centenares de neuronas en la parte central del tálamo por la falta de recepción de información de la retina. Para evitarlo, ya existe una línea de investigación que trata de desarrollar nuevos implantes, pero el laboratorio del CSIC-UMH ha puesto el foco en una perspectiva distinta. En vez de ir directamente a la retina, busca regenerar neuronas reprogramando astrocitos, unas células del sistema nervioso con forma de estrella, que podrían llevar a cabo funciones específicas para los circuitos sensoriales dañados.

Ya han conseguido resultados exitosos en ratones in vitro, lo que supone un avance importante porque, de alguna forma, garantiza también la viabilidad de los estudios enfocados en la recuperación del órgano sensorial, ya que, en caso de que esto ocurra, habría una red capaz de sostener esta nueva función y de realizarla con normalidad.