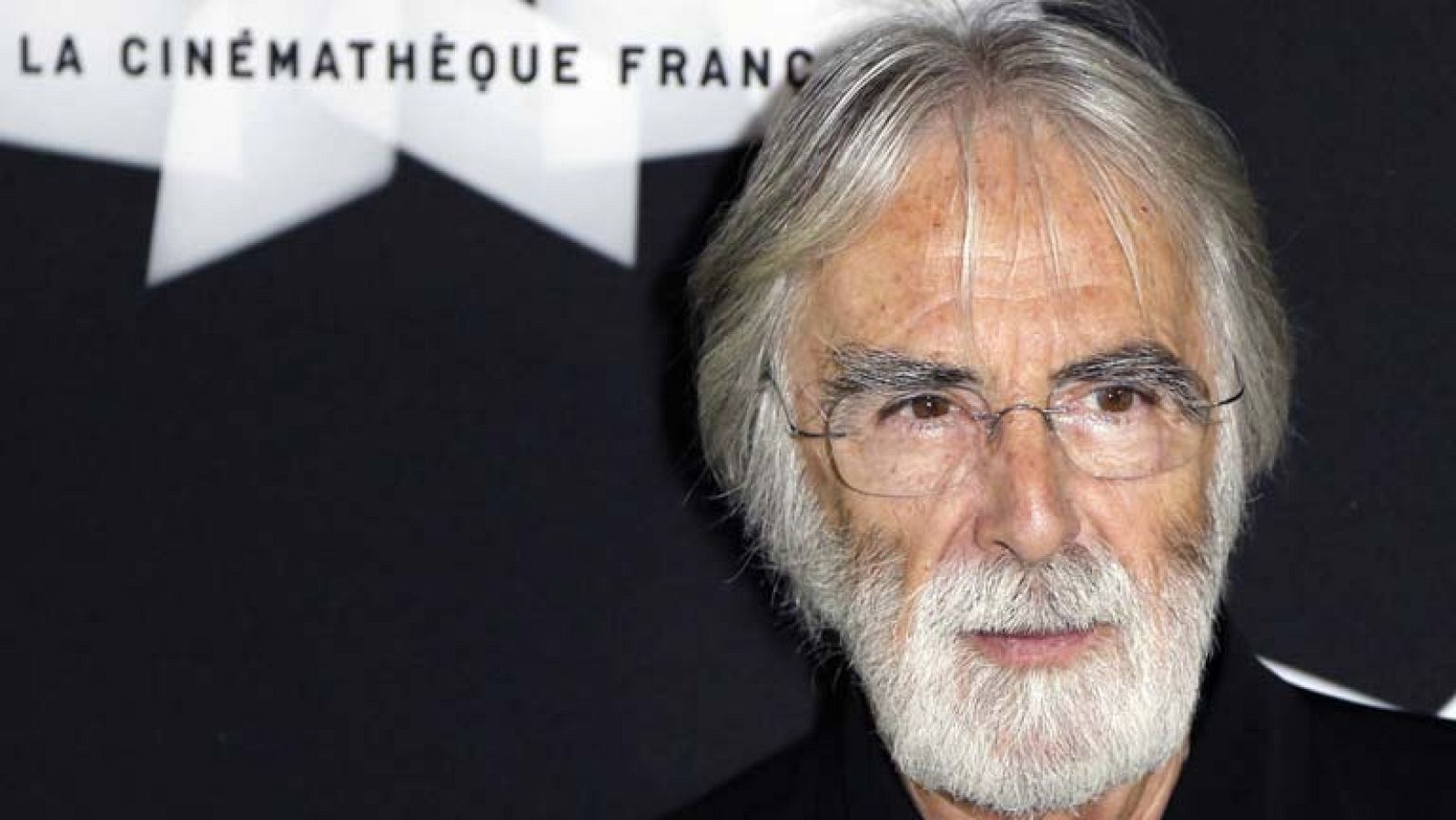

Michael Haneke, humanismo descarnado

- El director observa el mundo y sus criaturas con mirada de entomólogo

- Su obra se centra en la famila, el sexo y el reflejo de lo más turbio del subconsciente

Enlaces relacionados

El cine está de enhorabuena con la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes al director alemán Michael Haneke, un galardón merecido y a la vez sorprendente para un cineasta que ha logrado cierta popularidad a pesar de que sus películas provocan algún tipo de malestar, incluso de dolor, en todo el que se acerca a sus imágenes, porque el suyo es un cine lúcido que toma invariablemente como argumento los mecanismos recónditos de la mente humana y sus consecuencias sobre el entorno compartido.

Se diría que Haneke observa el mundo y sus criaturas con mirada de entomólogo y lo desentraña con habilidad de cirujano y frialdad de forense. Así lo viene haciendo desde finales de los ochenta a lo largo de una filmografía inusualmente consecuente, fiel a unos principios formales sencillos pero de extrema eficacia, largos planos secuencia y sobriedad realista en la puesta en escena, y de una incontestable riqueza temática.

Una mirada perturbadora

En su primer largometraje en cine, antes se había curtido en televisión, El séptimo continente (1989), retrató a una familia burguesa sumida en un subversivo proceso de despojamiento material. En El vídeo de Benny (1992) contemplaba cómo un adolescente que se relaciona con la realidad a través de la mirada interpuesta de su cámara. 71 fragmentos de una cronología del azar (1994) completó su primera trilogía sobre la parálisis emocional de nuestro tiempo. En Funny Games (1997) presentaba la cotidianeidad de una familia acomodada perturbada por los actos de violencia gratuita de una pareja de intrusos que ponen en marcha un juego diabólico. Haneke volvió a repetir el mismo argumento, con idéntica planificación pero distintos intérpretes, en 2007, en esa ocasión con estrellas norteamericanas de proyección internacional como Naomi Watts y Tim Roth.

Su riguroso análisis de los distintos tipos de violencia prosiguió en títulos tan perturbadores como Código desconocido (2000) y La pianista (2001), que le pusieron en contacto con las actrices francesas Juliette Binoche e Isabelle Huppert respectivamente, que tan importantes serían en la trayectoria posterior del director. En El tiempo del lobo (2003) parecía tomar distancia respecto a su objeto de estudio a través de una distopía post-apocalíptica para acabar llegando al mismo tipo perplejidad respecto a los instintos y los impulsos de la especie humana. Y así ha continuado poniéndonos espejos en los que reconocernos y reconocer los resortes sobre los que se mueve esta sociedad occidental en lo más inmediato, como en Caché (2005), o con la perspectiva del tiempo histórico como en La cinta blanca (2009), ambientada en el norte de Alemania en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en una pequeña población alterada por una serie de inexplicables sucesos, flamante Palma de Oro del Festival de Cannes, que dio un impulso definitivo a su reconocimiento internacional.

Lo último por el momento es Amor (2012), que repitió el mismo premio en Cannes, con la que desconcertó a buena parte de sus seguidores, que experimentaron la falsa impresión de que la edad le había reblandecido, en la que, sin embargo, se mantuvo invariablemente fiel a sus principios, mostrando sin juzgar, en parecidos términos de sobrecogedor realismo, quizás la parte más íntima y sin duda más universal de los humanos, confrontados a sus dependencias sentimentales y a la desoladora e irreversible experiencia de los estragos de la vejez y la inminencia de la muerte.

Sin comparación posible

Hay quien compara a Michael Haneke con Ingmar Bergman, pero aunque buena parte de sus intereses y sus temas se mueven en un territorio común delimitado por la dimensión moral del hombre, también con Buñuel y el ojo cortado por la navaja de Un perro andaluz, pero no cabe duda de que son más profundas las diferencias que las similitudes. En el caso de Haneke, aparte de la violencia, la dificultad para comunicarse, la soledad y el malestar de los individuos, cabe señalar la importancia decisiva de la institución familiar, como microcosmos en el que se cocinan los rasgos de carácter de las personas, el sexo como impulso primario, experiencia desagradable y traumática o reflejo de los sustratos más turbios del subconsciente, o el resentimiento cultural o de clase como explosivo latente a la espera de la deflagración inesperada.

De todo ello hay ejemplos más que elocuentes en todas sus películas, en el incómodo acoso en el metro de un magrebí a Juliette Binoche ante la pasividad de los demás pasajeros, en la visita de Isabelle Huppert a la cabina de un sex-shop, excitándose con el olor del clínex usado de algún cliente anterior, en el autodegollamiento del compañero de infancia argelino ante un atónito Daniel Auteil en Caché, en la sorprendente caída del caballo del médico ante la agresión de un cable invisible en la primera secuencia de La cinta blanca, en el desconcierto de Jean-Louis Trintignan ante la evidente desconexión de la realidad de Emmanuelle Riva en Amor. Y así hasta el infinito, en un cúmulo de emociones intensas, duras, definitorias que nos acercan a realidades íntimas que en muchos casos preferiríamos no reconocer.