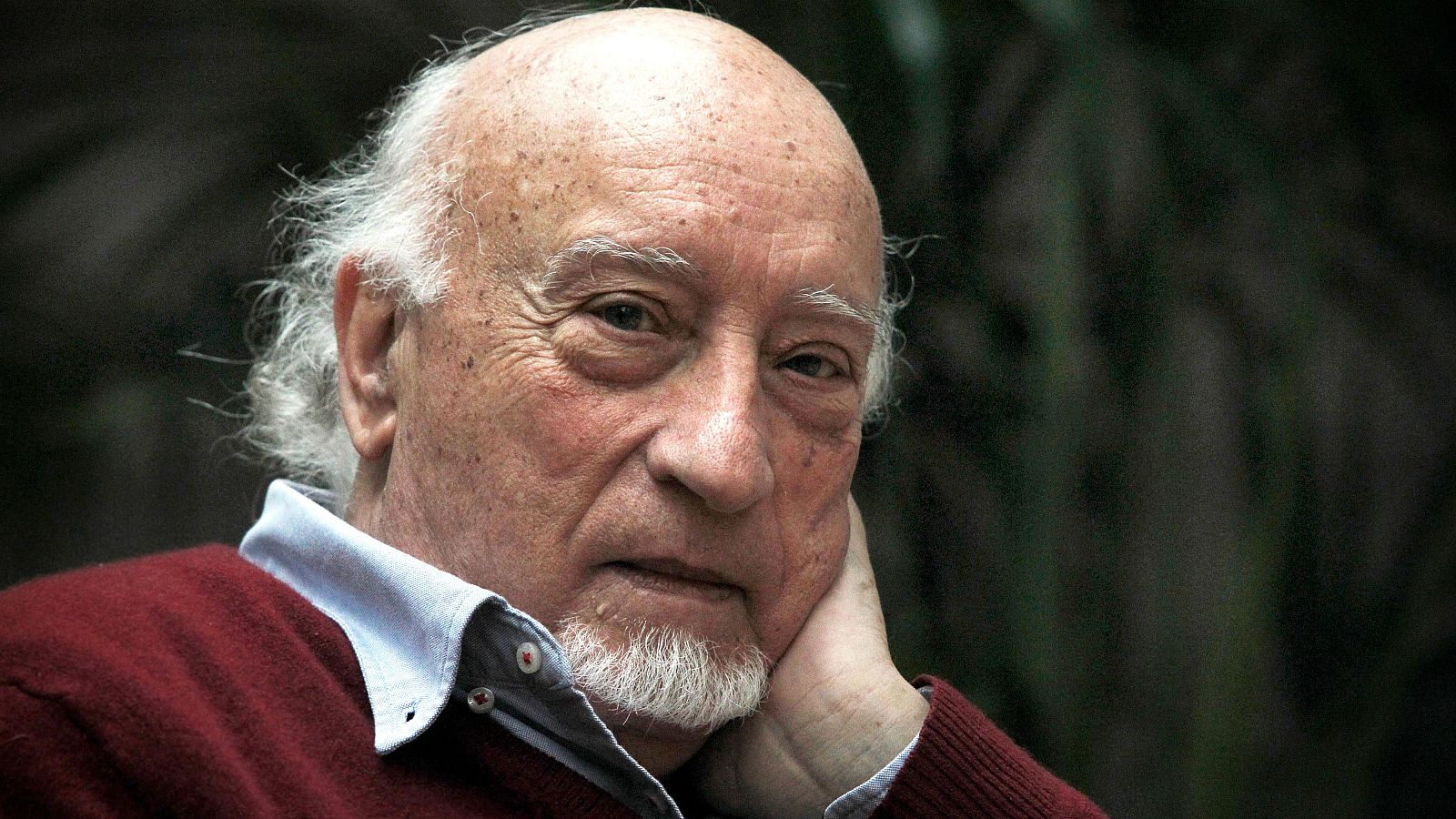

Manuel Vicent: "La nostalgia es una peste"

- El escritor castellonense presenta Una historia particular, un relato autobiográfico en el que repasa la historia reciente de España

- "Uno deja de escribir cuando se muere, o se muere cuando deja de escribir", asegura a sus 88 años

“La vida es el tiempo que se ha posado sobre todos los objetos que nos rodean y también sobre nuestros sueños”, escribe Manuel Vicent en su nuevo libro, Una historia particular (Alfaguara), un relato autobiográfico en el que repasa la historia reciente de España. A sus 88 años, el escritor castellonense sigue escudriñando el mundo con una mirada quirúrgica capaz de extraer la belleza de cada latido de lo cotidiano, contemplándolo con esos ojos azules que parecen encerrar aún el mar Mediterráneo de su niñez; ese universo solar, batido por las olas, que se fundió con su alma para formar un nudo imposible de deshacer.

Manuel Vicent nunca ha dejado de ser ese niño subido por primera vez a un caballo de cartón de tiovivo con el que comienza el libro, galopando sobre su imaginación como una metáfora de la carrera circular de altibajos en la que se convertiría después su vida. Ni tampoco ese joven que, a comienzos de la década de 1960, dejó atrás una Valencia que "olía a café torrefacto, a alcantarilla y a huerta", para instalarse en Madrid y perseguir el sueño de convertirse en escritor o tal vez en director de cine.

Portada del libro 'Una historia particular'. ALFAGUARA

El destino le condujo por el laberinto de las palabras, el de la literatura y el periodismo, y Vicent siguió dando vueltas en el carrusel de la vida al mismo tiempo que aquel país entumecido comenzaba a sacudirse la caspa de la dictadura, mientras la incipiente clase media española cabalgaba a lomos de un Seat 600 hacia el horizonte prometido de Benidorm, o llevaba a los niños al aeropuerto para que vieran despegar y aterrizar aviones, como un viaje iniciático a ese nuevo mundo de progreso que estallaba ante sus ojos igual que una lluvia de fuegos artificiales.

El turismo, el ombligo de la mujer convertido en una gran conquista patriótica, la Ley Fraga de 1966, las revueltas universitarias, la muerte de Franco. También la Transición, la Movida madrileña, el despertar furioso de la libertad y su agotamiento posterior, cuando la izquierda política cambió el bocadillo de tortilla por el bogavante, y la ideología acabó convertida en un resguardo de bonoloto. La vida es el tiempo que se posa sobre nuestros sueños, y Manuel Vicent aún persigue los suyos, diseccionando el mundo a través de esos ojos luminosos que parecen encerrar el mar de su niñez.

PREGUNTA: ¿Qué queda de ese niño que galopaba sobre un caballito de cartón de tiovivo, y que creció en aquella España reseca de NO-DO, cartilla de racionamiento y perros ahorcados?

RESPUESTA: Queda el deseo de que no se me acabe nunca la mirada virgen al levantarme cada mañana y sorprenderme de que hay sol en la ventana, de que pese a todas las noticias que has escuchado por la noche en la radio, en las que el mundo parece que va a reventar, a partirse en pedazos, y los políticos matándose unos a otros, salgas de casa y veas que el vecino te saluda, que la florista está en la esquina, que el autobús llega a la parada a su hora, que los niños van con sus mochilas al colegio, que el mundo funciona. Si pones las luces cortas en la vida, el mundo está lleno de pequeños milagros que suceden cada día. Pero es algo que también está en la mirada, en la mirada de ese niño que uno lleva todavía dentro, y por eso no tienes que ahogarlo.

“Si pones las luces cortas en la vida, el mundo está lleno de pequeños milagros que suceden cada día.“

P: ¿Con 88 años, qué da más vértigo, mirar hacia atrás o hacia adelante?

R: Sin duda, mirar hacia atrás, porque delante no hay nada. Hacia adelante solo hay un deseo de seguir disfrutando de los pequeños placeres que quedan en la vida, pero todos tus recuerdos, toda tu literatura, todo lo que has vivido está detrás, fermentado. Joan Fuster decía: “¿Qué es morirse? Morirse, es dejar de escribir”, y ya está. Uno deja de escribir cuando se muere, o se muere cuando deja de escribir. Yo pienso que me moriré escribiendo. Imagino que si tengo salud, y el cerebro me funciona, pues seguiré escribiendo. Pero claro, seguiré escribiendo sobre una memoria fermentada de todo lo que me ha pasado en esta vida, porque no voy a dedicarme a contar batallitas.

“Pienso que me moriré escribiendo.“

Si miro hacia adelante, veo la melancolía del final del tiempo, que se acaba. Y si miro hacia atrás, veo momentos de mucho placer, de tragedias, de gozos, de sombras…

P: ¿Y ese tiempo que se acaba no te produce vértigo?

R: A veces, pero basta la llamada de un amigo o una comida para empezar a fingir que lo estás pasando muy bien.

P: El arte ha sido uno de los pilares de tu vida, ¿Crees que, como dice Robe Iniesta en su último disco, el poder de la belleza, el poder del arte, nos puede salvar de una vida triste, de una mala muerte…?

R: El arte es lo que hace que merezca la pena haber pasado por este mundo. En este planeta han sucedido toda clase de tragedias, de batallas… ¿Y qué es lo que se ha salvado?, ¿cuáles son las huellas que han quedado? Huellas de tragedias no quedan, ni de grandes batallas, ni de matanzas... Sin embargo, están las pirámides, las esculturas, los textos, los cuadros… Está la belleza. Es decir, lo que pervive del paso del ser humano por este planeta es la duda de Hamlet, la locura del Quijote, la primavera de Botticelli, las pirámides… Si este planeta se puede salvar es por esa especie de ráfaga de arte que ha dejado.

“El arte es lo que hace que merezca la pena haber pasado por este mundo. “

P: Las páginas de tu nuevo libro destilan un cierto desengaño con la política española, especialmente con la izquierda. ¿Cómo ha acabado, casi medio siglo después, esa aventura de la libertad que comenzó el 20 de noviembre de 1975, y que te sorprendió a punto de cruzar la frontera en un Morris?

R: Yo he vivido la Transición como cronista parlamentario, y en los tiempos más duros de la dictadura siempre había un momento en el que tú tenías la sensación de que ibas hacia la luz. Eran pequeñas conquistas: del libro prohibido que habías comprado, del primer 600, del primer viaje que hacías… Pequeñas conquistas que tú sabías que conducían hacia un lugar donde el día de mañana habría libertad y habría democracia. Era un compás que se iba abriendo. El que las mujeres pudieran bañarse en bikini, figúrate qué bobada, pero eso fue una revolución.

Estas conquistas iban creando una especie de euforia que fue creciendo y creciendo. Entonces, cuando llegó la Transición, pues ahí veías que cualquiera que venía, algunos del franquismo, otros de la clandestinidad, todos se concitaron en empujar hacia la misma dirección por un momento. Ahora, sin embargo, veo que el compás hacia el futuro se está cerrando. Cada vez las cosas están más complicadas. Yo no sé si es por la edad, o por lo que sea, pero creo que aquella euforia hacia la libertad ya no existe.

P: ¿Complicadas en qué sentido?

R: Complicadas a niveles de lo que está pasando en el mundo. Complicadas en el sentido de que estamos asistiendo, tomando una sopa de fideos, a un genocidio que está en el telediario. Es decir, que ves matar a la gente, a los niños, y estás comiendo una sopa y te estás acostumbrando a eso. O el mismo espectáculo de la política, que es muy desagradable, aunque que está muy compensado por cosas maravillosas que a la vez están sucediendo.

“Nos estamos acostumbrando a un genocidio que está en el telediario mientras tomamos una sopa de fideos.“

P: Aseguras que hay que afrontar la vejez con “nada de nostalgia”, y “solo un poco de melancolía", como "las gotas de angostura de un buen martini”. ¿Vivimos siempre expuestos al riesgo de naufragar en la nostalgia y quedar a la deriva en ese tiempo pasado que siempre fue mejor?

R: Sí. La nostalgia es una peste, además de que es falsa y no te ayuda nada. Por ejemplo, el franquismo tiene una cosa y es que éramos jóvenes, y claro, tú confundes la juventud con aquello, pero si ahora pasaras una semana allí sería insoportable. Sin embargo, otra cosa es la melancolía, que es el tiempo que te queda y hay que aprovecharlo, teniendo claro que todo el mundo muere, que aquí no se ha venido más que a morir, porque la vida es una enfermedad mortal. Cuando ves a jóvenes maravillosos, gritando felices, ellos están caminando como tú, lo que pasa es que tú ya has llegado, pero la baraja sabemos cómo es, los naipes que tiene.

P: Escribes en tu nuevo libro: “Pensé que si me dejaban hacer literatura en ese papel que cada día nacía y moría, ese sería mi camino para siempre”. ¿Qué importancia ha tenido para ti el periodismo, y especialmente la columna semanal de la contraportada de El País que llevas escribiendo décadas? ¿Encontraste al final tu camino en esas páginas con fecha de caducidad?

R: El periodismo me ha obligado a escribir, porque si no tuviera una obligación, una llamada del redactor jefe, probablemente no escribiría, ya que yo tengo tendencia a la abulia, a no hacer nada. Pero el hecho de que tenga que escribir, primero me obliga a escribir con rapidez, y después a entregar y a ser un profesional.

“El periodismo me ha obligado a escribir, porque yo tengo tendencia a la abulia, a no hacer nada.“

He encontrado el camino, sí. Cuando vi que el primer artículo que escribí se leía y había discusión, que tenía que seguir escribiendo y que las noticias iban y venían como en un telar, yo dije que si me dejaban hacer literatura sobre este telar para mí sería maravilloso, y desde entonces he tratado de hacerlo.

P: ¿Crees que es posible un mundo en el que no parezca inevitable desayunar a diario “noticias de niños destrozados por las bombas, y de políticos rebuznando”, como aseguras en tu libro?

R: Creo que es un desiderátum, pero desde que el ser humano tomó conciencia en este mundo no ha hecho más que matarse. La raíz de la violencia está muy metida en las entrañas del ser humano.

R: ¿Y en cuanto a esos “políticos rebuznando”, te refieres a esa ola de radicalismo y populismo que ha crecido en España, Europa y otras partes del mundo, y ha oscurecido el tablero político?

R: Sí. Es la inseguridad hacia el futuro, el saber que hay unos poderes que te manipulan, que cada vez están más lejos y al mismo tiempo más cerca. Creo que es una reacción ante esta inseguridad histórica que estamos viviendo. El cerebro se alimenta de soluciones fáciles, y los populistas se apoderan de ello para infectarte el cerebro con soluciones falsas, aparentemente muy digestivas. Estamos viviendo ese tiempo en el que los sentimientos y las pasiones se han apoderado del cerebro.

P: ¿Se puede llegar al final del camino manteniendo una cierta dignidad y sin convertirse en un pozo de incomprensión o de rencor?

R: Todos los sabios y todos los clásicos enseñan a la renuncia, a ir despojándote de las cosas que te sobran, a echar el lastre, porque al final ves que se puede vivir con muy poco, y se puede escribir con muy pocas palabras. Descubres que la gente, cuanto más desnuda está, más se ve; mientras que cuanta más ropa lleva, menos se ve. En literatura pasa lo mismo, cuanto más simple escribes, más se lee, más profundo eres. Pero esa renuncia a las cosas que te sobran, y que al final se puede vivir dignamente con lo mínimo, es algo que se aprende casi cuando ya no hay remedio.

P: ¿Hay vida después de la muerte de un hijo?

R: Es algo de lo que no te puedes recuperar. Si muere un padre es lo que toca, pero esto es un episodio que no se entrena, y además, como te pilla ya viejo, no da tiempo a que te puedas recuperar, a que se diluya el drama. Es una putada.

“La muerte de un hijo es algo de lo que no te puedes recuperar.“

P: Has repetido en numerosas ocasiones el verso de Cesare Pavese que dice: “Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”. ¿De quién crees que serán los ojos de la muerte cuando venga a tu encuentro?

R: A lo mejor de un amor imposible que hubo en la adolescencia, y que siempre retorna. Unas canciones de unos ojos verdes, que también han sido importantes en mi vida. De los amores perdidos que nunca llegaron a realizarse. De un primer enamoramiento, de una primera mirada sostenida… Esos ojos.