Fede Cardelús entrevista al investigador del CSIC José Luis Trejo, coautor junto a Coral Sanfeliu, de ‘El cerebro en movimiento’, un libro que explica los efectos positivos en nuestro organismo del ejercicio moderado.

Mara Peterssen y Lluís Montoliu, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología CSIC presentan ‘No todo vale’, un libro en el que reflexiona sobre la ética en la investigación y la medicina.

Un equipo de investigadores españoles investiga la melanina como factor de protección partiendo de una hipótesis relacionada con las ranas de Chernóbil. Según su premisa, estos anfibios habrían soportado la radiación ionizante cambiando su característico color verde por el negro, como parte de un proceso de coloración que bloquearía el efecto nocivo de la radiactividad. Aunque ya han investigado sobre el terreno, el equipo de científicos ha reproducido las condiciones de la fatídica explosión nuclear en un laboratorio de Sevilla, ante la imposibilidad de viajar a la zona, para tratar de verificar su hipótesis. Sobre todo ello ha charlado Chema García Langa con Pablo Burraco, investigador y miembro de la Estación Biológica de Doñana.

Hoy en Por tres razones hablamos de investigaciones sobre el envejecimiento enfocadas a la limpieza celular: ayudar a las células a que su capacidad autolimpiadora no decaiga con el paso de los años aumenta la longevidad. Charlamos de todo ello con Ana María Cuervo, codirectora del Instituto Einstein para la Investigación del Envejecimiento de Nueva York.

Mara Peterssen y Luis Quevedo comentan investigaciones científicas sobre algas que fijan nitrógeno, un trasplante de riñón de cerdo a humano y la relación entre el estrés y el Alzheimer.

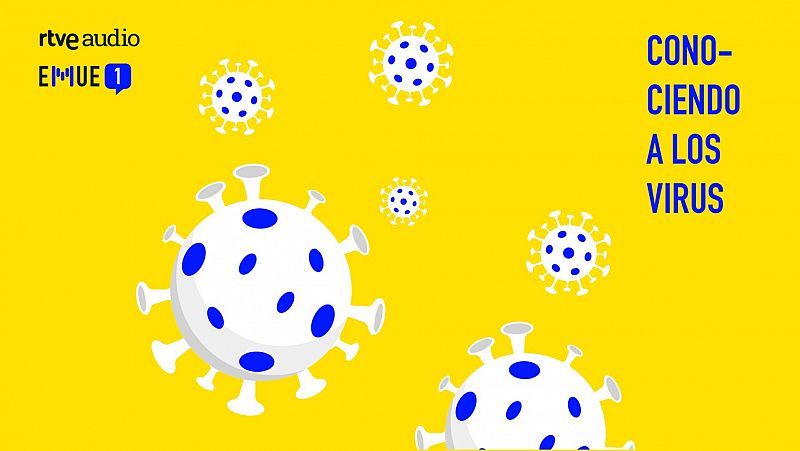

Conociendo a los virus

Nos hemos adentrado en el mundo de los virus para saber, con la ayuda de quienes trabajan con ellos a diario, cuándo debemos empezar a preocuparnos. A lo largo de 20 minutos recorremos la vida y el estudio de los virus. Empezamos en un centro de salud, donde la pediatra, María Berenguer, nos explica qué son y por qué casi nunca se tratan. La viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, nos cuenta después cómo se trabaja con ellos y la experta en coronavirus, Sonia Zúñiga, aclara cuándo y por qué la ciencia empieza a investigar un virus. Con los científicos, Antonio Alcamí, Bruno Hernáez y Pablo Gastaminza, entramos en dos laboratorios, donde se analizan virus y se trabaja en la investigación de antivirales. Nuestro recorrido termina en la Unidad de aislamiento de alto nivel del hospital de La Paz, que coordina la doctora Marta Mora. Es un equipo de profesionales que se pone en marcha cuando se identifica un virus peligroso que puede contagiarse con facilidad. Ellos crean un muro de contención para evitar que se extienda. Un podcast de RNE y RTVE Noticias. Nos guía en el recorrido Laura Madrid. La realización es de Pedro Jurado.

¿Se imaginan que pudiéramos crear un animal a la carta para evitar alergias? Quizá sea algo científicamente posible, pero no es una buena idea desde el punto de vista ético, según defienden los expertos. 'No todo vale' es el nuevo libro con el que el investigador Lluis Montoliú quiere abrir el debate sobre qué se puede y qué se debe hacer en el ámbito científico.

- Antes había indicios de primates masticando o frotando plantas, pero no aplicándolas a heridas recientes

- En cinco días, la herida del animal se cerró y se curó por completo en un mes

Hoy en Por tres razones viajamos hasta Alicante para conocer el talento que esconde. Empezamos con Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante.

Escuchamos al ecólogo alicantino y Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina 2022 , Fernando Maestre, que a partir de ahora continúa su trayectoria en Arabia Saudí, en la King Abdullah University of Science and Technology, en Thuwal, como experto en zonas áridas, cambio climático y desertificación.

Por último, viene con sus medallas la chef María José San Román, del restaurante Monastrell. A lo largo de su carrera, la chef ha cosechado una estrella Michelín, dos soles Repsol y un sol sostenible, entre otras distinciones. Ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes correspondiente a 2022 "por su extraordinaria contribución a la proyección nacional e internacional de la excelente gastronomía mediterránea y la calidad de nuestros productos naturales".

- La mayor institución científica española presenta sus 100 tecnologías con mayor potencial comercial

- Todas están en un avanzado nivel de desarrollo, y podrían saltar al mercado a través de colaboraciones con empresas

Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, que se celebra todos los años el 26 de abril, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado un catálogo que recopila un centenar de sus tecnologías punteras en áreas del conocimiento como la agricultura, biotecnología, energía y humanidades, entre otras. Las tecnologías presentadas se encuentran en un avanzado nivel de desarrollo, plantean enfoques innovadores y ofrecen ventajas frente a las ya comercializadas, lo que las sitúa en una posición destacada para su transferencia al mercado con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad.

¿Cuánta investigación hay tras un accidente aéreo? ¿Quién se forma para este tipo de estudios? ¿Qué disciplinas académicas forman para ello? De todo esto hablaremos esta noche con Jorge Barroso, Piloto de Transporte de Línea Aérea. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado terminamos el programa.

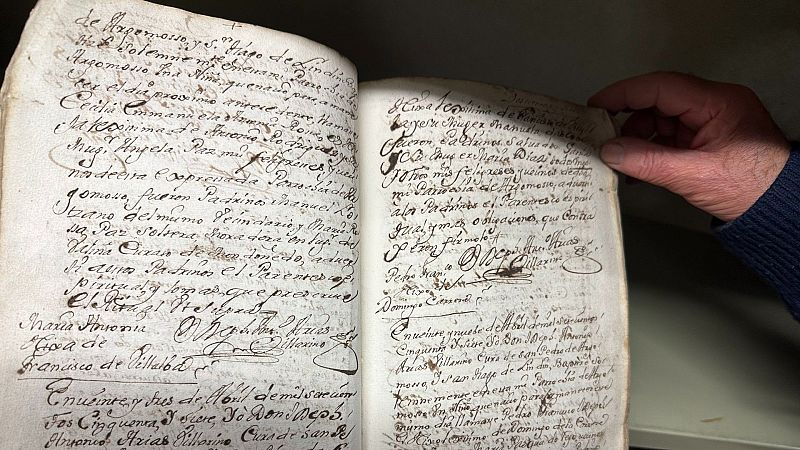

El caso de Elisa Abruñedo: así fue la búsqueda de su asesino en los árboles genealógicos de Galicia

- La Guardia Civil buscó en los libros parroquiales que custodia la catedral de Mondoñedo para encontrar al autor

- RNE ha tenido acceso al sumario del caso y reconstruye la investigación en el nuevo capítulo de ‘Esto merece una explicación’

Un equipo internacional de especialistas en genética, medicina, psicología y ciencias de la computación ha demostrado la interacción que existe entre cuerpo y mente para mantener la salud. El estudio publicado en Molecular Psyquiatry revela que nuestra personalidad modifica la expresión de nuestros genes.

El asesino de Elisa Abruñedo: un coche, un rastro de ADN y diez años de investigación

- Reconstruimos la investigación que la Guardia Civil ha desarrollado durante 10 años para detener al asesino de Elisa Abruñedo

- Una marca de coche y un rastro de ADN eran las únicas pruebas a partir de las que investigar

- Noland Arbaugh, paralizado por debajo del cuello después de un accidente de buceo, jugó al ajedrez en línea

- El chip, que fue implantado en enero, le permitió mover las piezas virtualmente con sus pensamientos

- La esperanza de vida se ha duplicado en poco más de un siglo, y todo indica que seguirá aumentando

- La reprogramación celular es uno de los enfoques más prometedores en esta lucha contra la vejez y la enfermedad

- La molécula se denomina GluK2 y se encuentra principalmente en las neuronas del cerebro

- Los investigadores creen que su descubrimiento puede tener implicaciones para la salud y el bienestar humanos

Acudimos a esta tierra dominada por las heladas panorámicas de sus impresionantes icebergs, no para detenernos en su vida más evidente sino en aquella que se esconde entre las rocas y bajo el suelo. Porque los minúsculos seres son esenciales en el ecosistema antártico y dan enormes pistas de lo que sucede en el mismo.

Escuchamos los relatos de dos expertos del microscopio que tienen bajo su lente desde hace años a los que han llamado rock-eaters, comedores de rocas, y también a unos aliens con facultades de pulga que dominan el medio subterráneo.

Nuestros dos expertos son Asunción de los Ríos, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), a la que encontramos en isla Livingstone, y Javier Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, en estos momentos navegando en el buque oceanográfico Hespérides, a punto de llegar a isla Decepción.

Charles Darwin y Alfred Russel Wallace son pensadores del siglo XIX y, por tanto, insertos en el deslumbrante escenario intelectual que da genios de la talla de Hegel, de Mendeléyev, de Dostoievski o de Mendel, entre otros.

Antonio Molina, exdirector del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid, habla en Las Mañanas de RNE sobre las aportaciones de la ciencia en los cultivos, que puede ayudar al campo en su lucha contra el cambio climático. "Los investigadores que nos focalizamos en la agricultura y la biotecnología vegetal nos focalizamos en dar respuesta a estos retos que ya tenemos. Y frente a estos retos necesitamos conocimiento", asegura el investigador.

Uno de los retos a los que se enfrenta el sector primario son los cambios bruscos de temperatura que generan episodios de sequía constante. Desde el Centro de Biotecnología abordan cuál es la respuesta de las plantas a estos cambios de temperatura tan extremos. Una de las vías de investigación es la modificación genética de algunos cultivos para hacerlos más productivos. El investigador explica que, “hay que tener en cuenta cuando modificamos algunos genes, el impacto que tiene sobre otras funcionalidades de la planta” y añade que también “se puede hacer en árboles más resistentes”.

Molina alerta que uno de los principales problemas que tiene esta investigación, pionera en España, son las barreras administrativas, y “la falta de transferencia del conocimiento desde el sector de la ciencia al sector productivo”. Pese a eso, destaca que “España es líder en investigación en el área de agricultura y biotecnología. De hecho, nosotros estamos siempre en el top de los diez países con mejor productividad científica a nivel mundial”.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector son las fake news sobre que la biotecnología no es segura. Ante estas ideas, Antonio Molina explica que las normativas de la Unión Europa, “tienen un grado de exigencia a los cultivos biotecnológicos, muy superior, a cualquier grado de exigencia que tiene otros cultivos”. Por esa razón, “la población tiene que estar absolutamente segura, ya que después de más de 30 años de cultivos biotecnológicos, no se ha detectado ningún problema sobre la salud”, asegura el científico.

- La mujer más longeva del mundo tiene 116 años y vive en Olot, Cataluña

- La genética aporta un 20% en nuestra longevidad, el resto lo marcarán los hábitos, el entorno, el estilo de vida

- Aquí puedes ver el reportaje "Cumpleaños feliz"15985441

El cerebro está formado por una compleja estructura de la que dependen todas las funciones del organismo. Nos acercamos a él gracias al libro 'Educa tu cerebro' y conversamos con su autor, el doctor en biología y profesor e investigador de la sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona, David Bueno.

- La temperatura media se ha incrementado en el parque 1°C, mientras que la temperatura mínima, 2 °C

- Lo constata un estudio de la Universidad de Sevilla, centrado en los últimos 35 años de este entorno natural

- Los expertos analizan un compuesto que funciona como un análogo del retinol. ¿Hay un nuevo superhéroe antiedad?

- Luces y sombras: lo que hay que tener en cuenta antes de comprar y ponerse maquillaje

En 'Entre Probetas' hemos hablado de la IA, Inteligencia Artificial, desde casi todos los puntos de vista: tecnológico, social, cultural y, sobre todo, científico. Hoy lo haremos desde otro avance de nuestra sociedad: la medicina personalizada de precisión, y lo haremos con Víctor Manuel Maojo, catedrático de Inteligencia Artificial. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado terminamos el programa.

- Un equipo de científicos ha conseguido mantener una breve "conversación" con una ballena jorobada

- El objetivo del experimento es desarrollar filtros que puedan ayudar a descodificar señales de otros planetas

Si no te crees que el frío puede ser bueno para nuestro organismo, escucha al científico Hugo Gonzalo Benito. En El laboratorio, te cuenta los efectos beneficiosos de las bajas temperaturas, como ayudarnos a pensar con mayor claridad.

- La generación de órganos humanizados en animales es un planteamiento prometedor para cubrir la necesidad de donantes

- El trabajo ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Gobierno de Navarra

2023 ostenta ya un record negativo: es el año en el que se han retirado más artículos científicos después de publicarse. Algunos por errores involuntarios y otros directamente por ser falsos, y eso que cada vez hay más mecanismos para vigilar los fraudes en las investigaciones.

Esto merece una explicación

Esto merece una explicación