La 'playlist' de Cervantes

- El experto Pedro Bonet hace un repaso de la música popular cervantina

- Explica a RTVE.es ejemplos prácticos de las canciones de moda en la época

- Algunas de esas canciones aún perduran y se versionan en la actualidad

Hace cuatro siglos, describía Cervantes en El celoso extremeño cómo el liante sevillano Loaysa, guitarra en mano, “comenzaba a tañer algunos romances de moros y moras, que no le faltaban, a la loquesca [alocadamente], con tanta gracia, que cuantos pasaban por la calle se paraban a escucharle, y estaba siempre cercado de muchachos que no le dejaban”.

La escena, adaptando la temática, podría trasladarse a cualquier época: “Eran canciones que pertenecían a la realidad social. De hecho, cuando se expulsó a los moriscos, se trataba de centenares de miles de personas que vivían en España desde generaciones atrás y todo ese caldo cultural realmente era un conglomerado que estaba presente”.

Así lo explica a RTVE.es Pedro Bonet, catedrático de flauta y experto en música antigua. Bonet es uno de los fundadores del grupo La Folía, especializado en musica de los siglos XVI a XVIII.

En el marco del IV centenario de la muerte del autor del Quijote, que se conmemora en 2016, el músico nos explica en ejemplos prácticos interpretados a cámara algunos temas de moda entre las clases populares de aquella época. Nos acerca así a lo que sería una "lista de éxitos", antes de que se inventara la comunicación de masas tal y como la conocemos hoy.

Letras de moros, de guerras y de amor

La temática de las canciones podía ser muy variada, todo lo relacionado con la presencia musulmana, el eterno asunto del amor, o bien las épicas batallas, tan frecuentes en esos tiempos. "Algunas se hicieron muy populares", indica Bonet. Es el caso de "Tres morillas me enamoran en Jaén”, una canción que ha atravesado los siglos: En 1931 fue interpretada y grabada por La Argentinita, acompañada por García Lorca al piano, y en 2012 fue incluida en su repertorio por Santiago Auserón (Radio Futura, Juan Perro).

“Pese a que la Reconquista se había culminado, España era un país especialmente multicultural y multiracial”, aclara Bonet. "Dos de los acontecimientos importantes de la época de Cervantes son la rebelión de los moriscos de las Alpujarras en la década de 1570 y luego la expulsión de los mismos por Felipe III y el Duque de Lerma en 1609”, señala.

Otra de las canciones que en la época iban de boca en boca era "Paseábase el rey moro". "Es una canción que trata de la pérdida de Granada en el momento del final de la Reconquista y como tal es una pieza muy popular y muy cantada. Forma parte de los "Romances de moros", que van a estar en España hasta su expulsión en 1609, apenas unos años antes de morir Cervantes", indica Bonet.

Este romance en particular, evocaba la tristeza con tal intensidad que, según Menéndez Pelayo, citando a Pérez de Hita (1544-1619), hubo de prohibirse en Granada por incitar al amotinamiento.

Detalla Bonet que la historia que cuentan ambas, "las dos canciones, tanto 'Paseábase el rey moro' como 'Tres morillas me enamoran', corresponden a un contexto, y no solo a un contexto de enfrentamiento, sino también a un clima de convivencia. (...) 'Axa Fátima y Marien', son Axa, la mujer del profeta, Fátima, la hija y Marien es en realidad la Virgen María. Al mismo tiempo tiene otro sentido, como el sentido amoroso, pero en cualquier caso, refleja un clima de convivencia que había en España en esa época".

Una "canción del verano" del siglo XVI

"Las folías, las zarabandas, las chaconas, eran músicas muy rítmicas que a la gente le gustaba bailar y que, en general, traducían estados de ánimo muy alegres. Se bailaban en las fiestas, eran muy disfrutadas por la gente y serían algo equivalente a lo que hoy en día puede ocurrir con el rock", se aventura el músico en una comparación. "Eran canciones que perduraban porque eran fáciles de recordar y de cantar, en ese sentido eran como la canción del verano de la época. Podían ser de más actualidad, pero aunque tuvieran 30 o 40 años eran cantadas y recordadas por varias generaciones".

En el caso de la chacona que era muy querida por el pueblo y se bailaba en las plazas y en los saraos –el sarao de la chacona-, se trataba de piezas muy rítmicas, con un sentido que funcionaba en conjunción con todo el mundo musical en el que se movía la sociedad.

Barberos guitarristas y teatros

Algo que los estudiosos conocen, y que probablemente no sea del dominio público, es que en esas épocas los barberos ejercieron de transmisores musicales. "Independientemente de los músicos de la corte o de la capilla que tocaban en las celebraciones litúrgicas y en las fiestas cortesanas, estaban los barberos", relata Bonet.

El catedrático nos explica que "los barberos solían ser guitarristas. Los instrumentos de cuerda eran tocados en esos ambientes y enseguida había una guitarra y alguien cantaba, alguien bailaba, alguien cogía una flauta y este era el mundo musical que aparece con frecuencia en la literatura de Cervantes, de Lope y más tarde en las obras de teatro de Calderón. Realmente la música aparece en todos los órdenes de la vida cotidiana y también tenía mucha relación con la literatura y con el teatro, que no se concebía sin ella".

Pero lo cotidiano no solo es lo lúdico. En 1569, Cervantes tiene un problema con la justicia y con 22 años marcha a Italia para alistarse en el ejército. Dos años después irá a Lepanto. A la vuelta, la galera en la que viaja es apresada y pasará cinco años cautivo en Argel. Bonet rememora antes de atacar otro género, la música de batalla.

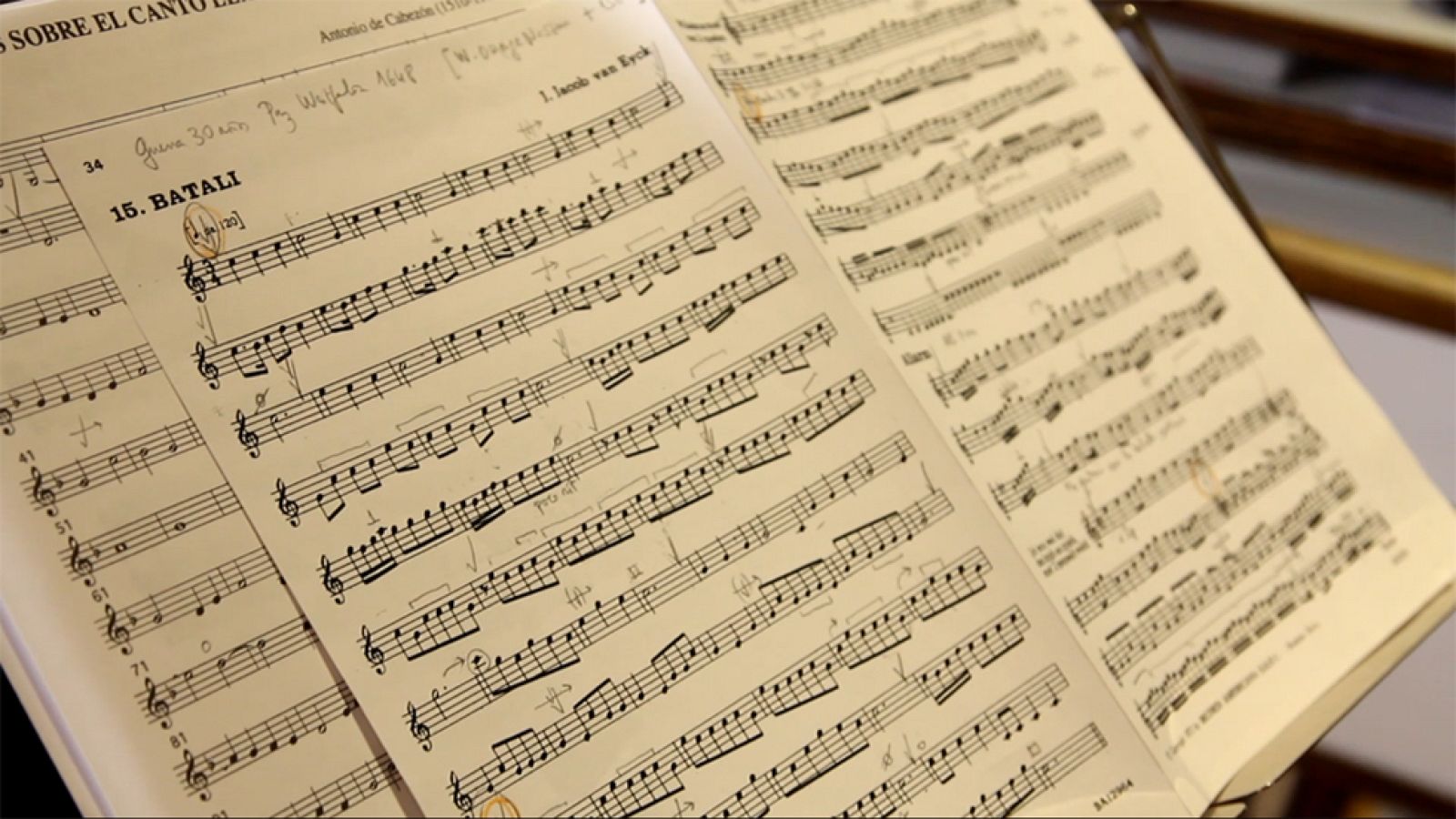

"La batalla es un género musical que imita lo que ocurre en una contienda bélica, tanto antes de empezar como durante y después; la preparación de los ejércitos, los ruidos de las armas chocando, los himnos, himnos nacionales, las canciones que los soldados cantaban para darse ánimo" puntualiza el intérprete.

"Esta batalla no termina -contextualiza el músico en referencia a la obra que ha tocado- porque en el momento en que se publica, la guerra entre España y Holanda no ha empezado (...) Se puede notar el miedo y la incertidumbre de los soldados. Es una pieza representativa del carácter bélico en el que Cervantes pasó una parte de su vida".

Los viejos rockeros nunca mueren

Desde tiempo inmemorial la expresión musical ha acomodado en compases y letras el relato emotivo y ritual del ser humano. Cimiento de cultura y civilización, en su capítulo cotidiano cantar la canción preferida se plasma en un gesto para empezar el día, para acabarlo, para animar la próxima andanza o para fijar en el recuerdo la última. Una atmósfera sonora para evocar el mejor beso o la reunión en la que se arregló el mundo.

Ahora es tan fácil como pulsar un botón o sintonizar un programa de radio, pero las canciones han sonado durante generaciones, algunas como Tres morillas me enamoran siguen tarareándose, cinco siglos después. Igualmente sucede con la conocida Greensleeves inglesa.

Afortunadamente, una parte de la música ha sobrevivido hasta el presente en los registros de la tradición oral y los archivos documentales sobre papel. Pero ha sido la literatura la que nos ha legado los hábitos de consumo.

Volviendo a Cervantes, algunos autores identifican a Loaysa, el sevillano truhan de El celoso extremeño con la figura de un Orfeo –el infalible músico de la mitología griega- a la cervantina, aunque teniendo en cuenta su carácter y sus andanzas, su alter ego cuatro siglos después podría haber sido perfectamente un combativo rockero de voz potente y dedos ágiles a la guitarra.